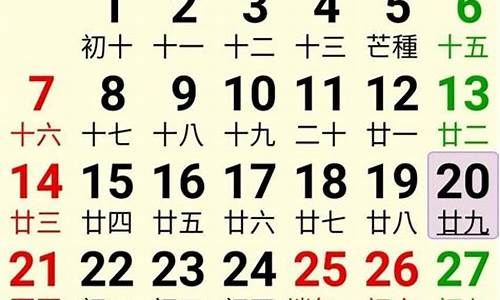

四月廿三,是中国传统节日之一,也被称为“日月同辉”,在民间有着独特的庆祝方式和意义。这个节日源于古代的农业文化,是春季的一部分,象征着万物复苏、农田丰收的希望。四月廿三不仅在中国历史上有着深远的影响,在一些地方的民俗中,它还代表着团聚、感恩和祭祀的传统。本文将详细介绍四月廿三的历史背景、庆祝活动、传统习俗以及现代社会中的传承和变化。

四月廿三的历史背景

四月廿三节日的由来与中国古代的农业生产息息相关。这个节日的设立与春耕和祭祖的习俗紧密相连,古人认为春季是播种和耕耘的最佳时机,而四月廿三则是一个标志性的日子,代表着春天的到来与丰收的希望。在古代,农民们会在这一天祭祀土地神、山神等神祇,祈求风调雨顺、五谷丰登。随着时间的推移,这一节日逐渐融入了更多的文化元素,成为人们感恩和祝福的时刻。

四月廿三的庆祝活动

在四月廿三这一天,各地的庆祝活动各具特色,尤其在南方地区尤为盛大。人们会举行庙会、游行和各种民间表演,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。在一些地方,人们还会祭拜祖先,表达对先人的敬意与感恩。同时,四月廿三也是一个团聚的时刻,亲朋好友聚集在一起,共同分享美食,感受节日的欢乐氛围。

四月廿三的传统习俗

在四月廿三这一天,许多地方会举行一些传统习俗,其中最具代表性的是“春祭”。春祭通常包括祭祀土地神、祭拜祖先、祈求丰收等内容。祭品一般包括新鲜的水果、鸡、猪肉等食品,象征着对神明的敬畏与感恩。此外,许多人还会穿上传统的服饰,参加庙会或民间歌舞表演,进一步加深节日的氛围。

四月廿三的现代传承与变化

随着社会的发展,四月廿三的庆祝活动逐渐从传统的祭祀活动转向了更具娱乐性质的庆祝形式。现代社会中,越来越多的人选择与家人、朋友一起旅游、聚会,享受悠闲的假期。尽管如此,四月廿三仍然保持着强烈的文化传统,尤其是在一些乡村和传统文化较为浓厚的地方,节日的庆祝活动依然充满着浓厚的民俗色彩。

总结

四月廿三作为一个富有历史底蕴和文化传承的节日,不仅是对自然和生命的敬畏,也是人们团聚与感恩的重要时刻。无论是传统的祭祀活动,还是现代的庆祝方式,都体现了人们对美好生活的向往和祝愿。这个节日不仅反映了中国悠久的历史文化,也展示了传统与现代相结合的文化变迁。四月廿三的庆祝活动,不仅是一个充满意义的时刻,也是人与自然和社会和谐相处的象征。